«Les 400 hommes du 92e Régiment d’infanterie sont tous revenus du Mali», avait titré la presse locale à la fin du mois de mars 2013. Les combats furent «violents», lisait-on. L’opinion n’en sut toutefois pas davantage. À se demander si un régiment qui revient sain et sauf n’est pas en fin de compte un régiment sans histoire, comme si les morts seuls avaient des choses à dire.

Pourtant, cette OPEX (opération extérieure) ne fut pas de tout repos. Le 1er mars notamment, les «Gaulois» du 92e RI furent pris en embuscade dans la région de Gao, quelquefois par des djihadistes ouvrant le feu à dix mètres, avançant sous le couvert des feuillages de la brousse. Sous les tirs de Kalachnikov et de lance-roquettes RPG7, les fantassins durent se dégager à la mitrailleuse et même à l’arme de poing, à bout portant et les yeux dans les yeux de leurs ennemis, pour empêcher le Poste de commandement d’être submergé. Ne pas avoir perdu d’homme durant cet engagement, durant lesquels les militaires épuisèrent leurs munitions et qui dura près d’une journée, releva du miracle. En face, 50 cadavres.

Avant le début des années 2000, les opérations extérieures restaient en effet le pré carré des unités de choc: principalement, la Légion étrangère et les troupes de marine, réunies au sein de l’ancienne Force d’Action Rapide (FAR). Les autres régiments, généralement constitués d’appelés et tournés vers l’Est, étaient condamnés au Désert des Tartares: à monter la garde dans l’attente de l’invasion soviétique… qui ne vint jamais.

Quand l’armée française était «pachydermique»

Les OPEX, quant à elles, s’avéraient moins intenses, bien que les conflits dans lesquels l’armée française était engagée fussent en eux-mêmes violents, si ce n’est génocidaires. Le niveau de violence la ciblant était toutefois autre. Au Liban comme au Rwanda ou en Bosnie, les troupes françaises servaient sous mandat de l’Onu, «sentinelles» coiffées du contraignant Casque bleu. Les règles d’engagement, très strictes, limitaient l’usage des armes, souvent jusqu’à la frustration pour les troupes françaises.

La bataille de Kolwezi en 1978 au Zaïre, qui vit le 2e REP libérer près de 900 otages, pour cinq soldats tombés, l’attentat du Drakkar de 1983 ou la fameuse contre-attaque, baïonnette au canon, du pont de Vrbanja en 1995, qui coûta la vie à quatre marsouins du 3e régiment d’infanterie de marine, se révélaient davantage des pics de violence dans ce qui constituait pour l’essentiel des missions d’interposition. Xavier Moreau, ancien officier parachutiste et aujourd’hui dirigeant du think tank Strapol nous détaille les différentes phases qu’a vécues l’armée française:

«Avant la première guerre du Golfe, la plupart des OPEX étaient soit des missions d’interposition, soit des opérations assez ciblées en Afrique –par exemple l’opération Manta, au Tchad en 1983–, peu dangereuses du point de vue militaire.»

Le premier tournant vint avec les années 90 et la guerre du Golfe, véritable choc pour le commandement français. Celui-ci découvrit entre autres que l’armée britannique, professionnelle et moins nombreuse, était en mesure de déployer davantage de troupes: 36.000 contre 19.000 pour le contingent français. «La nôtre était un peu pachydermique», ne craint pas de dire, en riant, Xavier Moreau. C’est aussi ce conflit qui incitera l’armée française à créer le Commandement des Opérations Spéciales (COS). La combinaison entre supériorité technologique/aérienne et unités de forces spéciales allait dès lors dominer les esprits des stratèges occidentaux, jusqu’à aujourd’hui. Les contraintes budgétaires et les évolutions internationales firent le reste: l’armée d’appelés disparut en 1996.

L’armée française va «redécouvrir la guerre»

La décennie 90 fut aussi celle de la toute-puissance occidentale. Jusque-là et pour éviter de voir la Guerre froide dégénérer, «les nations occidentales se battaient contre l’ex-URSS via des proxys», analyse Xavier Moreau. La violence était donc bien souvent indirecte. Mais dans un monde unipolaire, les États-Unis et les pays suivant ses initiatives «ont commencé à s’attribuer des droits pour intervenir à l’étranger».

Selon Moreau, le conflit du Kosovo fut à la fois l’apogée et l’exemple le plus symptomatique d’une guerre où messianisme occidental et paresse stratégique se confondaient: parce que l’armée serbe était, selon Moreau, «un trop gros morceau», potentiellement excessivement coûteux en vies humaines à croquer, l’intervention de l’Otan s’est dès lors limitée à une campagne massive de bombardement aérien.

Les OPEX prendront, selon Moreau, un nouveau départ avec l’Afghanistan:

«Là, on envoie les forces spéciales, qui vont vraiment faire la guerre. Ça va cartonner, la violence passe un cran au-dessus…»

Dans ce pays rocailleux, miséreux et insoumis, l’armée française va «redécouvrir la guerre», résume Moreau, avant d’ajouter: «l’armée française est sortie de ses archaïsmes, par exemple au contact avec l’armée américaine, très performante sur le tir».

«C’est le retour de l’esprit guerrier, réapparu dans les unités conventionnelles après avoir été quelque peu oublié...», nous confirme un officier de légion déployé dans ce pays, avec qui nous nous sommes entretenus sous couvert d’anonymat.

C’est en effet dans l’adversité que l’armée s’est adaptée: en août 2008, l’embuscade d’Uzbin, dans laquelle périrent dix soldats français fut un drame qui eut d’innombrables effets positifs sur l’armée.

Au début de la décennie 2010, l’armée française, malgré ses difficultés budgétaires, semblait alors aguerrie. Une interprétation que vient confirmer l’officier de Légion:

«Nous sommes redevenus une armée d’intervention, par opposition à une armée figée», nous a-t-il expliqué.

Tant bien que mal, bien sûr, car si l’armée française est l’une des seules au monde à pouvoir projeter plusieurs milliers d’hommes aux quatre coins du globe, elle reste dépendante de ses alliés et devait même compter sur des avions de transport lourd russes Antonov, jusqu’à ce que le Kremlin suspende cette aide à l’OTAN en 2018.

Un mort= un «échec»?

Mais le sursaut afghan s’accompagna d’un virage peut-être moins heureux en termes de communication militaire… Un officier d’infanterie, qui n’a pas souhaité être nommé, en reste choqué: en pleine présidence Sarkozy, une nouvelle équation semble s’imposer chez les politiques: «un mort=un échec». Ainsi notre source doute-t-elle que les OPEX soient devenues plus violentes: c’est plutôt, à ses yeux, davantage la perception du public qui a évolué, opinion ayant fait du refus de la violence une position de principe, et acceptant de moins en moins aisément les pertes en OPEX.

Une chose est sûre: toutes les OPEX ne se ressemblent pas. Au Mali en 2013, les légionnaires parachutistes perdaient les semelles de leurs rangers dans l’Adrar des Ifoghas. Sous une chaleur étouffante, ils devaient déloger les djihadistes des grottes dans lesquels ils étaient terrés. Les combats furent d’une violence inconnue depuis la guerre d’Algérie, au corps à corps, à coups de grenade et à très courte distance. Une bataille remportée par l’armée française:

«Nous restons une armée rustique, souligne l’officier de légion, avant d’ajouter: les mecs d’AQMI* ont été subjugués par le fait qu’une armée occidentale puisse les chercher chez eux…»

En Irak et en Syrie, l’opération Chammal face à l’État islamique fut tout autre. Opération d’envergure, elle illustre selon Xavier Moreau les limites de la doctrine militaire française: «on veut bien envoyer de l’aviation et artillerie, mais pas d’infanterie. C’est le problème initial: pas de morts au combat, ou alors le moins possible».

Les pertes confirment la montée de la violence en OPEX

Et Moreau d’évoquer pour preuve les propos du Colonel Legrier, chef de corps du 68e régiment d’Artillerie d’Afrique et commandant de la task force Wagram à l’hiver 2018-19 en Irak. Legrier avait défrayé la chronique en publiant un article particulièrement critique de l’opération dans la Revue de Défense nationale, en février 2019: «nous n’avons en aucun cas gagné la guerre contre l’État islamique*», écrivait-il. Critiquant la dépendance à l’égard de la technologie et des forces spéciales, mais aussi l’utilisation de proxy peu fiables, en l’occurrence les Kurdes, il concluait:

«La bataille d’Hajin a été gagnée, au moins sur le terrain, mais en refusant l’engagement au sol, nous avons prolongé inutilement le conflit et donc contribué à augmenter le nombre de victimes au sein de la population. Nous avons détruit massivement les infrastructures et donné à la population une détestable image de ce que peut être une libération à l’occidentale, laissant derrière nous les germes d’une résurgence prochaine d’un nouvel adversaire. Nous n’avons en aucune façon gagné la guerre faute d’une politique réaliste et persévérante et d’une stratégie adéquate.»

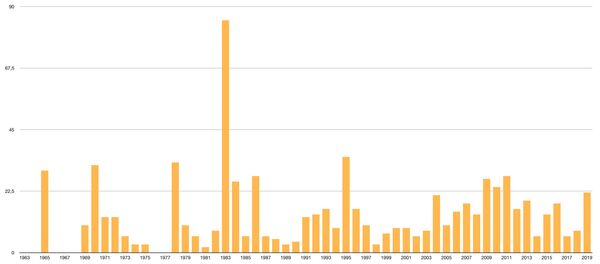

Ainsi les OPEX récentes ne seraient-elles pas nécessairement plus violentes pour les troupes, du fait du refus d’engager l’infanterie au sol. Mais que disent les chiffres? Force est de constater que la France a constamment perdu des soldats depuis 1977. On recense 753 militaires morts «au service de la France» depuis 1963. À titre de comparaison, la France perdit 25.000 hommes durant la guerre d’Algérie, et près de 50.000 harkis.

Depuis 2001, l’Armée a perdu 289 soldats soit 15 par an en moyenne. Durant la décennie 90, elle en perdait 136, soit 13 par an en moyenne. Durant la phase précédente, de 1963 à 1990, elle avait perdu 328 soldats, soit 12 par an en moyenne (malgré l’attentat meurtrier du Drakkar à Beyrouth en 1983, où périrent 58 parachutistes français). Les chiffres refléteraient donc les trois phases de durcissement progressif des OPEX évoquées par Xavier Moreau.

Les années qui ont suivi le 11 septembre, synonymes de lutte asymétrique contre le djihadisme, ont vu un accroissement et une intensification des pertes en OPEX, même si ces dernières ne sont pas uniquement le fait de djihadistes (pour mémoire, neuf marsouins périrent dans un bombardement en 2004 en Côte d’Ivoire).

L’armée française, «l’une des seules armées occidentales à accepter la mort de ses hommes»

Et parmi les théâtres récents, lequel serait le plus violent? L’ampleur des conflits en Afghanistan et au Mali est incomparable. Toutefois, les chiffres des pertes pour l’armée française sont étrangement analogues: le conflit malien qui dure depuis presque six ans a conduit à la mort de 44 soldats français, contre 90 pour l’Afghanistan, en plus de douze ans. Six ans de conflit au Sahel, donc, mais l’affaire ne semble pas close dans l’esprit des militaires. La guerre peut durer encore longtemps, et les pertes avec.

«Plus on reste longtemps tout en maintenant des opérations aéroportées à forte intensité d’engagement, plus les risques de pertes augmentent», souligne l’officier de légion.

Une affaire qui n’en finit pas? D’autant plus que l’OPEX malienne reste, comme le souligne Xavier Moreau «la conséquence de l’intervention en Libye sous Sarkozy… il n’y a pas de plan de sortie!»

Les politiques décideront ou non de la pérennité de l’opération et sans doute les pertes entreront-elles en ligne de compte. Mais du côté des soldats, la violence est acceptée: «la mort ne remet pas en cause l’intervention», nous dit l'officier de légion, évoquant le maintien de Barkhane après les 13 morts du mois de novembre. L’officier va même plus loin, estimant que l’armée française est encore, selon lui, «l’une des seules armées occidentales à accepter la mort de ses hommes.»

C’est donc surtout à l’arrière que la violence des OPEX doit être acceptée. L’officier d’infanterie renvoie à l’histoire pour l’expliquer:

«C’est le syndrome de la tranchée de 14, et la phrase des Poilus: “pourvu que l’arrière tienne!” Les défaites s’expliquent ainsi. Vietnam, Algérie, Afghanistan: à chaque fois, l’opinion n’a pas tenu. Mais bon, c’est une histoire… vieille comme Sparte!»

S’il ne s’agit pas d’un appel à l’aide, c’est au moins là un appel à renouer le lien armée-nation.

*Organisations terroristes interdites en Russie